「あなたでよかった、ありがとう」の気持ちが通い合う、第二のわが家を創る保育士の情熱

3歳児クラス担任で副主任!プロフェッショナルな保育士としての土屋先生

プロフィール

にじいろ保育園で3歳児クラスの担任を務め、副主任という役割も担う土屋俊一郎先生。大学卒業後、新卒でライクキッズ株式会社に入社し、保育士としてのキャリアを歩み始めて13年目を迎えます。その長きにわたるキャリアの中で、土屋先生が常に胸に抱き、大切にしてきたのは、「子どもと関わるのが好きだから」という根源的な想いです。この揺るがない情熱が、日々の保育を支える原動力となっています。

躍動する保育:「体を使いながら遊ぶのが得意」な理由

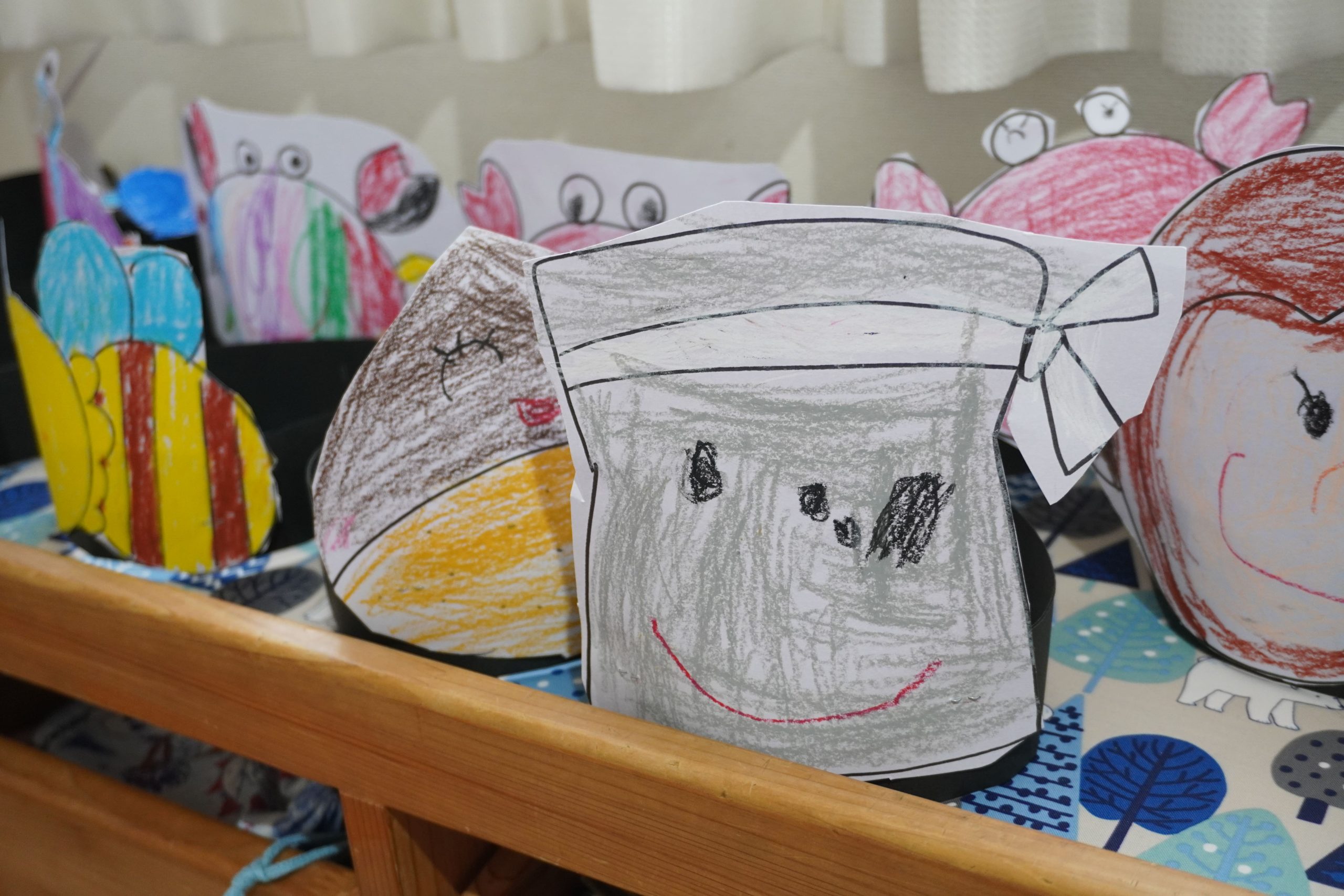

現在の3歳児クラスの担任として、土屋先生が特に力を入れているのは、子どもたちの成長にとって必要不可欠な体を動かす遊びです。

「やはり女性の多い職場なので、体を使いながら遊ぶこととか、運動遊びなどは、なるべく力を入れるっていうか。『自分の出番だ』みたいな気持ちで、やるようにしてます。」と、その理由を笑みを浮かべながら語ります。これは、単に体力があるからというだけでなく、男性保育士としての役割を自覚し、その強みを最大限に活かして、子どもたちの保育環境を豊かにしたいという、プロフェッショナルとしての確固たる意志に基づいています。

先生の躍動感あふれる保育には、子どもたちへの深い愛情と、保育士としての役割意識が深く込められています。

「元気に遊ぶっていうのが、ちょっとした違いを生み出せるのかな」という言葉からは、他の先生たちとの「違い」を「価値」に変え、子どもたちの活発な活動と、多様な経験を支えたいという熱い想いが伝わってきます。

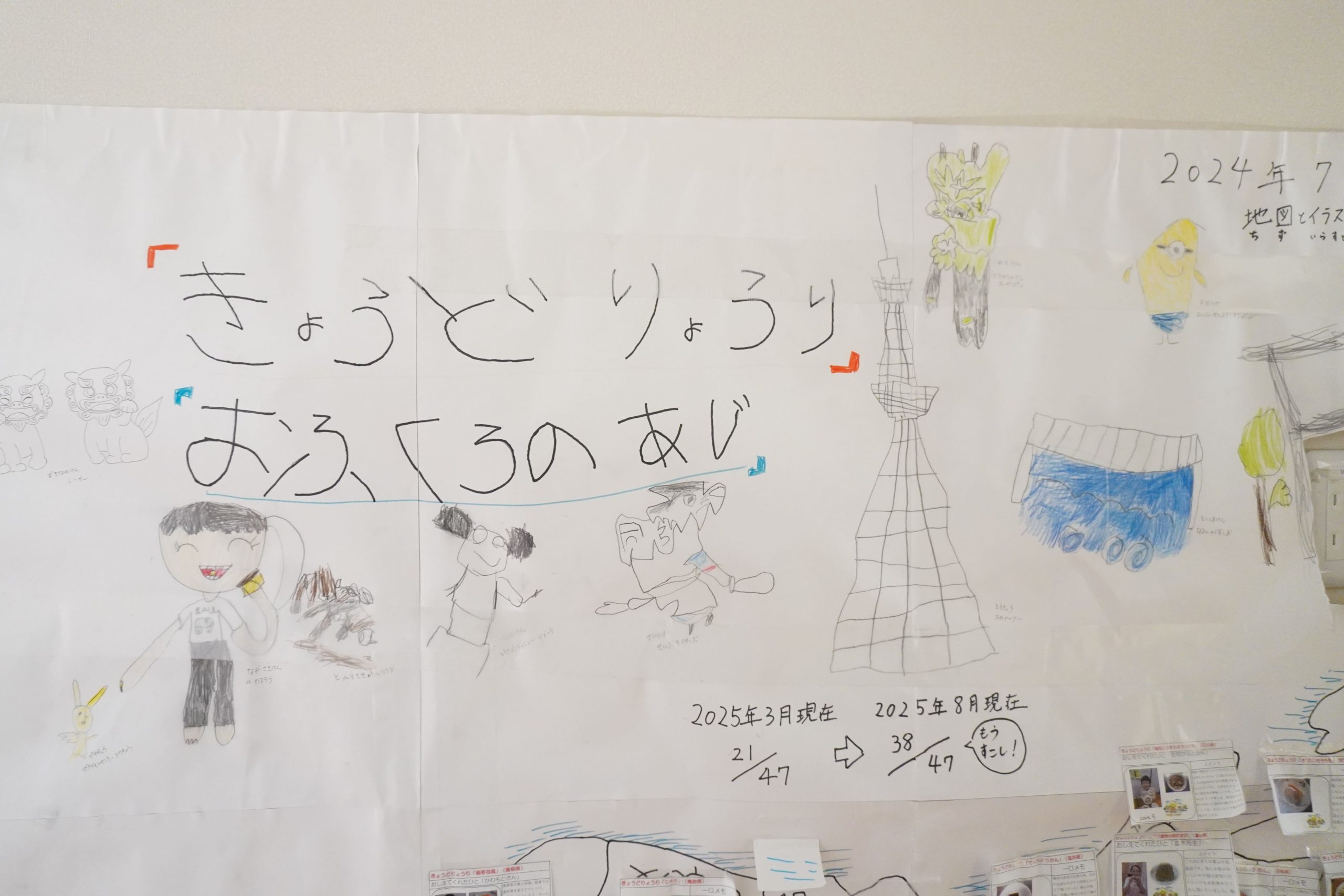

特に年長クラスを持っていた昨年度は、ご自身も好きだという野球を子どもたちと一緒にするなど、ダイナミックで主体性を引き出す遊びを存分に展開していました。

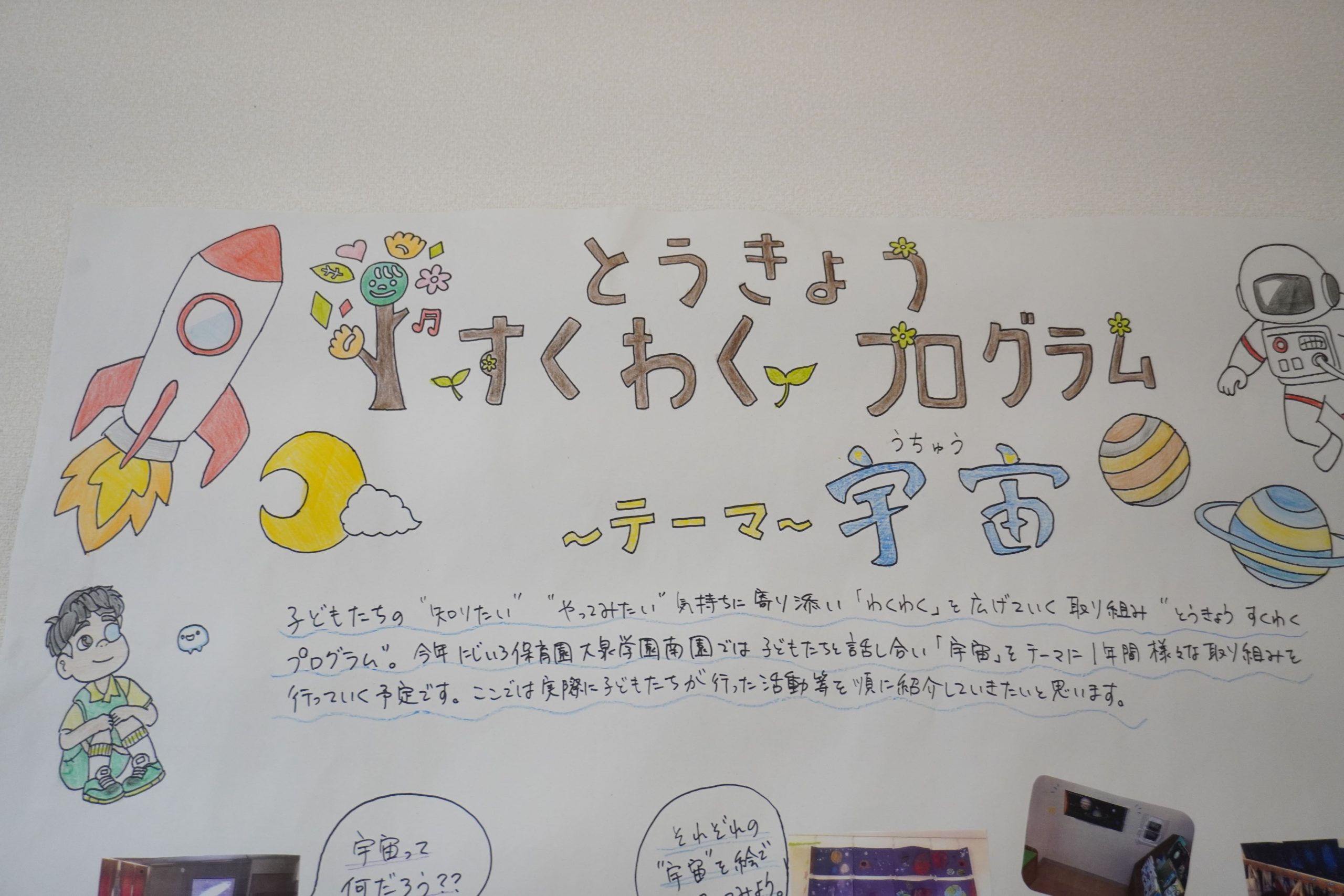

「園庭で一緒に野球して遊んだりもしていて」というエピソードは、子どもたちの好奇心や「やりたい」という気持ちを最大限に尊重し、遊びを通して社会性や体力を育む土屋先生の姿勢を物語っています。現在の3歳児クラスでは、サッカーなどの思い切り走る遊びを通して、「のびのびと自分を表現しながら楽しめれるような保育」を目指しています。土屋先生の保育の根幹には、「主体性を大切に」し、「何でも保育士側が決めるんじゃなくって、むしろ子どもたちがこれをやりたいって言っていたら、うまく工夫したらできるんじゃないかな」と、子どもたちの自発的な行動を支援する姿勢があります。

「子どもと遊ぶのが楽しいから」という原点

土屋先生が保育士を目指すというキャリアを選択した原点は、ご自身のお母様の存在と深く結びついています。

小学高学年から中学時代、ご自宅でお母様が保育士として子どもを預かる仕事をしていた時に、土屋先生は自然と子どもたちと関わった経験を持っています。

「その頃、なんだか子どもと遊ぶの楽しいなって思っていて」という温かい体験が、土屋先生にとって、将来の職業を考える時の大きな指針となりました。土屋先生は、中学・高校と進路選択の時期に差し掛かった際、「自分が将来どうしていきたいのか?」がなかなか定まらない中で、「保育士の仕事は面白いかな」と思い、実際に保育士の資格が取れる大学に進学しました。そして、「子どもと遊ぶのが楽しいから」というシンプルな、しかし最も大切な想いを胸に、ライクキッズ株式会社への入社を決意します。土屋先生は、「保育士という仕事は楽しいだけではない」と認識しつつも、この「子どもが好き」という根柢の気持ちが変わらない限りは続けていきたいという強い信念を持っています。

就職を決めたのは「あたたかい雰囲気」と理念の一致

就職活動中、他の保育園と比較検討する中で、土屋先生がライクキッズの保育園を選んだ決め手は、その企業理念と現場から伝わる「温かい雰囲気」でした。

「実際に見学に行かせてもらって、保育の写真とかも見せてもらったり、実際にその当時の園長先生からお話をさせていただいたりした中で、なんだか、温かい雰囲気がすごい伝わってきた」と、当時の感動を語ります。

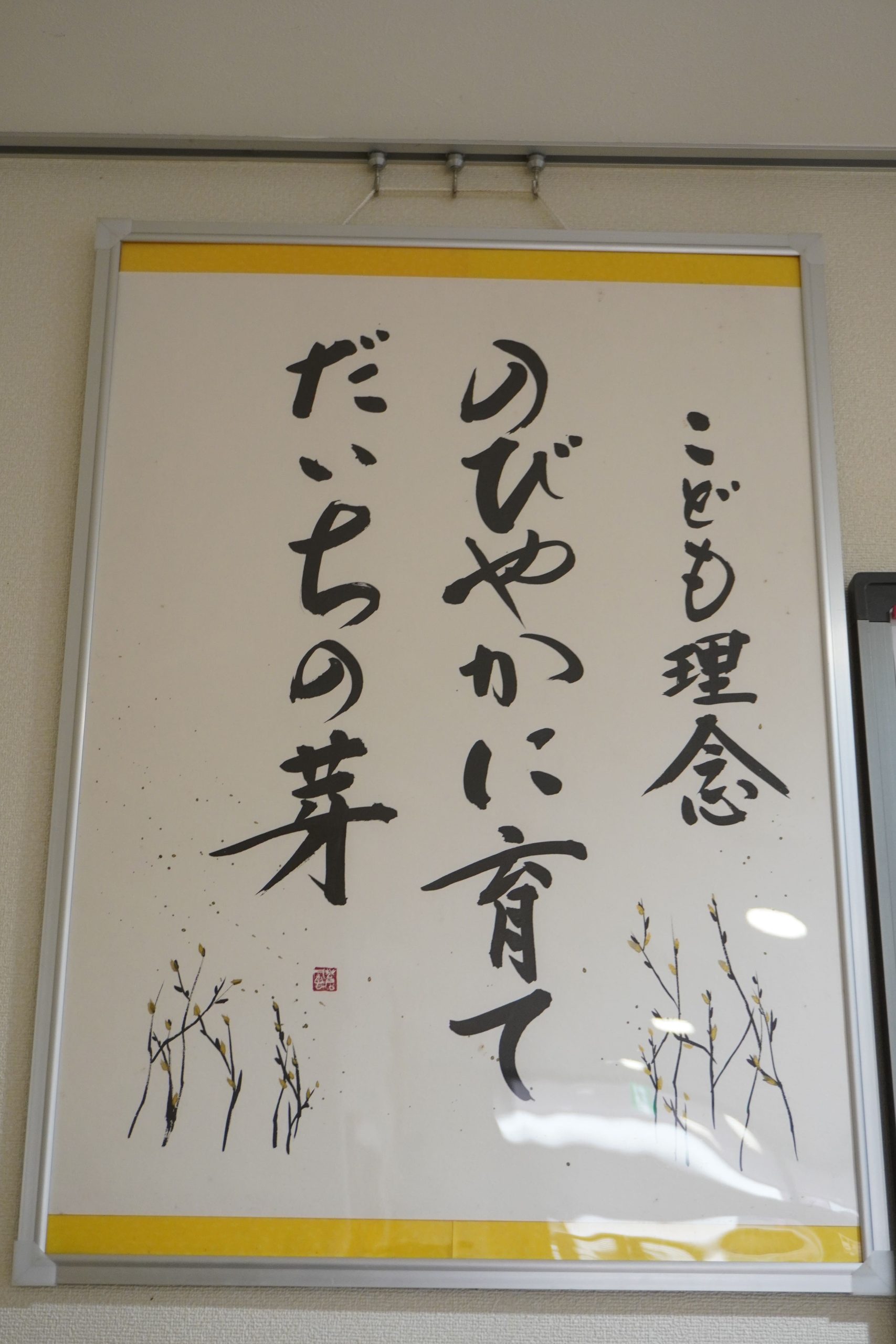

特に、「会社の理念にもすごく共感できて、温かい空間のようなものが実際に見学した中でも感じることができて、いいなって思って」という言葉には、ライクキッズが掲げる「第二のわが家」という理念と通ずるものがあります。理念が、単なる言葉ではなく、実際に足を運んで感じた職員と子どもたちの間の温かい空気感として体現されていたことが、土屋先生の入社を決める揺るぎない確信に繋がりました。他の園から内定を得ていたにもかかわらず、その確信に従い、ライクキッズへの入社を決意したのです。

ライクキッズの「第二のわが家」を支える絆

ライクキッズのステートメントには、「子どもと親と保育士。この三者の間に『あなたでよかった、ありがとう』の気持ちが通い合う」という、三者間の深い信頼と感謝の想いが込められています。土屋先生の保育士としての活動や、保護者様、園長先生、そして共に働く仲間との関わりには、まさにそれを感じます。

師に恵まれた感謝:吉田園長先生とのエピソード

土屋先生のキャリアの中で、最初に所属した園の吉田園長先生は、特に大きな影響を与えた師匠のような存在です。

「最初の園長先生だったので、やはりすごく印象に残ってるというか、いろいろと育ててもらった」と深い感謝の念を語ります。新卒の担任時代、指導は厳しくも愛情に満ちていたと言います。

「保育に関してはすごくしっかりしてて、時には厳しく言われることもありつつ、でもやはり、実際に言われたことを試してみると、すごく良くなった、ということがとても多くって」。これは、単に経験を教えるだけでなく、園長先生が土屋先生の成長を心から願い、本気で向き合ってくれたからなのでしょう。仕事以外のプライベートでも園長先生に相談に乗ってもらったり、食事に連れて行ってもらったりと、親身に関わってくれた経験が、その後の土屋先生の保育士としての土台を形成していきました。「吉田園長に厳しく色々指導してもらったおかげで、やはり、どこへ行ってもある程度は大丈夫になったかな、というのがあって」という言葉は、厳しさの裏にある園長先生の愛情と、それを乗り越えて成長した土屋先生の努力の賜物です。

その後の園でも、「自分のやりたい保育というものを認めてくれて、見守ってやらせてくれるところがあるので」と、歴代の園長先生への感謝の気持ちを感じながら、「頼れるし、やはり信頼できるし、何かあったら助けてもらえるっていう安心感もある」と、組織の中で安心して挑戦できる信頼関係の大切さを強調しています。土屋先生にとって、これまでの園長先生たちは、保育士としての自分を形成してくれる「育ての親」のような存在なのです。

夫婦ともに保育士、保護者様の気持ちに寄り添う共感力

土屋先生は、ライクキッズに入社して初めて担任を組んだ2年上の先輩保育士とご結婚され、現在は2人のお子さん(小学校1年生と4歳)のパパとして、奥様と共に子育てに奮闘しています。奥様も保育士であるため、ご家庭でも保育の話題は尽きません。

家庭におけるご自身の経験が、保護者様とのコミュニケーションに驚くほどの変化をもたらしました。「自分が親になったことで、親の気持ちをすごい理解できて...」と、保護者様への共感力が深まったことを実感しています。以前は理解しようと努力しても限界があった親の気持ちが、ご自身が親になることで「より分かる」ようになったのです。

- 保育園での気づきを家庭に活かす:

「今に自分も3歳クラス持ってるので、他の3歳クラスの子たちが、こんなこともできるんだ、じゃあ、うちもそろそろやり始めないといけないかな、と思ったりとかするので。逆にいい刺激をもらったりしてる」と、保育園での仕事が、自分の子育てにも良い影響を与えていると語ります。

- 保護者様への寄り添いと実体験のアドバイス:

「おむつなかなか外れなくって、とか、家でイヤイヤばかりしてて、みたいなこととかも、実際に自分も同じことで悩んだりとかもしてたので」。

「『うちもこういうことあったんですよ』って共感できたり、『自分の場合はこういうことしました』みたいなアドバイスとか、参考になるかは分からないんですけど、こんな感じでやってみたら、こういう反応でした、もしよかったらやってみてください、といった実体験のアドバイスができるっていうのは大きいかな」と、まさに「子育てに迷ったら、いつでもなんでも相談できる」という理念を体現しています。保護者様の「大変だなっていう気持ちが分かる」からこそ、心からの感謝と共感を持って接することができているのです。金曜日の持ち帰りの荷物の多さに苦労する自身の経験も、保護者の方々への「ありがとうございます」という言葉に実感を込めることに繋がっています。

感動の瞬間:「先生辞めないでくださいね」

保育士という仕事は「楽しいだけじゃない」という側面もあります。防ぎきれない怪我や、のびのびとした保育と安全管理の線引きに悩むこともあります。しかし、それを乗り越える力が、子どもたちや保護者様からの「ありがとう」の言葉です。

特に印象に残っているのは、新卒で担任を持った年の終わりに、家庭時事情で園を退園する保護者様からのお手紙です。「『ありがとうございました』とか、『先生が担任でよかったです』と書かれた手紙の中に、『保育士、辞めないでくださいね』って書いてあった一言がすごく自分の中で忘れられないというか、すごく印象に残ってて」。この言葉は、土屋先生が辛い時にも立ち返る原点となり、保育士としてのキャリアを続けるための揺るぎない励みとなっています。

また、年長クラスの卒園式では、退場時に子どもたちが親と抱き合う姿を見て、感動で涙を流しました。「子どもたちと、お父さん、お母さんが抱き合って、退場する場面を作ったんです。それを見て泣いちゃいました」。ご自身のお子さんも年長だった時期と重なり、子どもたちの成長、保護者様の努力、そしてその場に立ち会う自分自身の喜びが混ざり合い、込み上げるものがあったと語ります。

子どもたちのささいな成長や、子どもたちから自分への優しさを感じる瞬間も、「保育士をやっていてよかった」と感じる大切な喜びとなっています。

保育士を目指す学生へのメッセージ

土屋先生は、これから保育士を目指す学生に向けて、自身の経験を踏まえた熱いメッセージを送ります。

「保育士になりたい人って、最初に保育士になりたいと思うきっかけは、多分、子どもとの関わりであったり、子どもが好きだからっていう、本当に単純な理由だとは思うんですけど。やはり、それが一番大事かなって思ってて」。保育のスキルや技術は、実際に働き、歴代の園長先生たちのように導いてくれる人から学ぶことができます。しかし、「子どもが好きだからとか、子どもと関わるのが好きだからっていう、その想いを強く持っているのであれば、多分、その人は保育士に向いてる人」だと、断言します。

「その気持ちがあれば、多少、辛いこととかがあったりしても、乗り越えられる。子どもたちが助けてくれるから」。

土屋先生自身も、転勤したてで新しい保育園に慣れない時、「自然と自分が担当しているクラスが自分の居場所になって」と、クラスの子どもたちが助けてくれたそうです。この「子どもたちが助けてくれる」という感覚こそが、土屋先生が保育士という仕事に情熱を注ぎ続ける大きな理由になのかもしれません。「保育士でないと自分は何ができるかなって思った時に、あまり思いつかなくって」と語るように、保育士という道は、土屋先生にとって天職なのです。

土屋先生は、これからも「現役の保育士として貫いていきたい」という想いを持ち続け、「第二のわが家」という理念を体現し、子どもたちの成長と、保護者様の子育てを温かく支え続けていきます。